前回のつづき。

主屋と敷地裏を見学した後、前庭の中雀門(大正後期築)を入ってよりプライベートな空間へ。

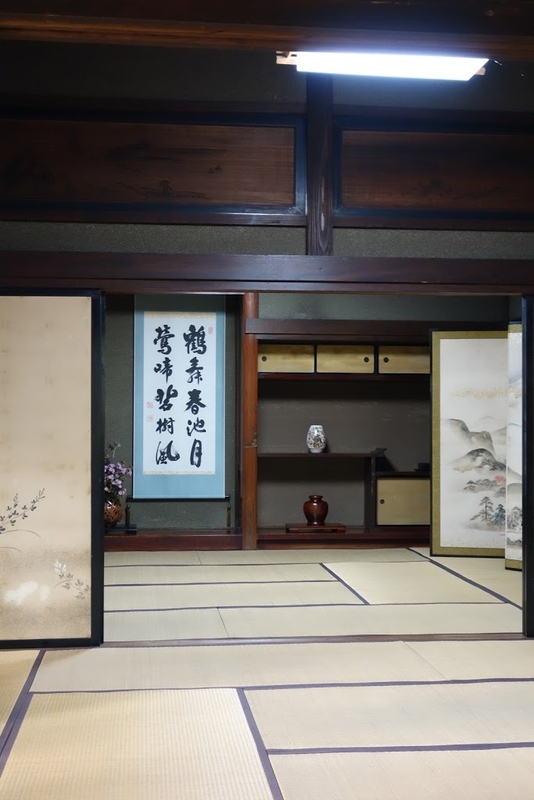

すぐ左手には穀蔵に付随する御茶室。

右手は主屋の”おく”の間になっている。

床の間の柱には刀傷があった。幕末の混乱期にはこの場でも”騒乱”があり死傷者も出たことがあったとのこと。

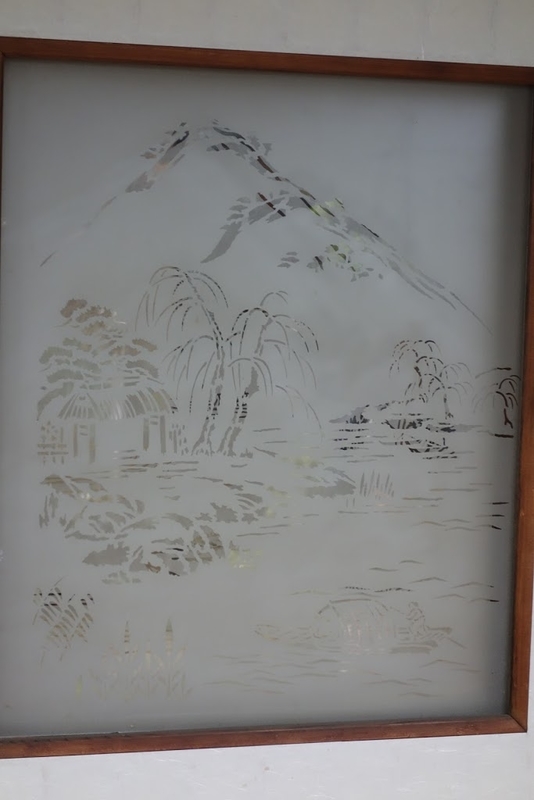

障子戸には切り絵風のすりガラスが嵌められていた。

主屋から飛び石を伝って離れの方へ。

離れの側から見た主屋。

主屋と離れは渡り廊下でつながっている。

庭側から見た”離れ” 明治後期の築。

和風建築に板壁の洋室がついている。格子の意匠は山水画風。

離れの座敷。

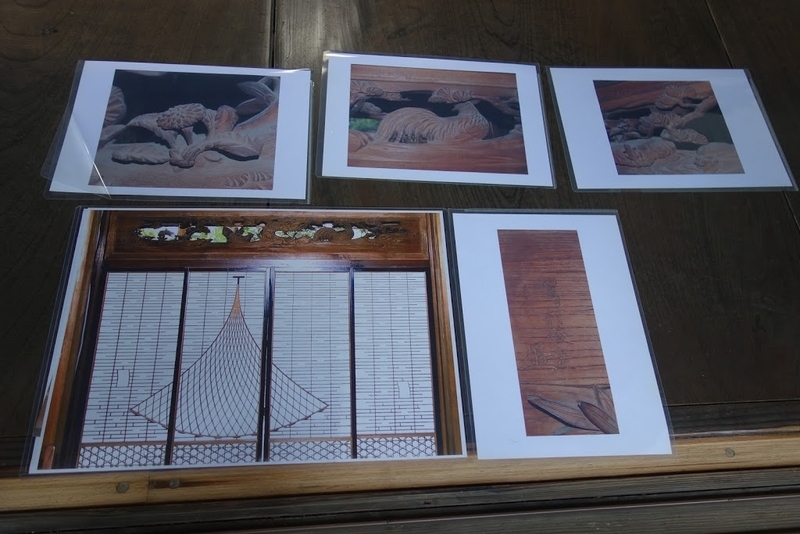

欄間や障子の桟に、優れた意匠が凝らされている。

離れの座敷から見た枯山水の庭。

石も組まれた築山は小円墳のようでもあった。

築山から見た新蔵。飾りでしかない軒を支持する金具にも意匠が施されていた。

離れの先の門を出て振り返ったところ。

門の先はMY茶畑。

茶畑沿いに歩いて薬医門の方へ戻っていくと四君子亭という休息所があり、多くの方で賑っていた。お茶と饅頭をいただいた。

お茶は先程の茶畑で今のご当主も自ら摘まれたもので美味だった。狭山茶の品種とのことで販売もしていたので購入させていただいた。

四君子亭の前には見事な苔庭。

可憐な白菊。

とても充実した時間を過ごさせていただきました。公開していただいた村野家の方々、特別公開を企画・運営していただいたボランティアガイドや関係者の方々に御礼、感謝申し上げます。

門を出て、赤いポストがあるのに気づいた。

何気なく現役。

緑あふれる地域なので、村野家の敷地を一周してみることにした。

つづく。