保呂羽堂古墳を見た後は、200mほど東にある毘沙門山古墳へ。

距離は近いのですが踏切を2か所渡ります。最初は秩父鉄道。

次に東武伊勢崎線を渡って、羽生駅の方を見たところ。

毘沙門山古墳(浅間神社)は上記の背面側で踏切の脇。

鳥居の奥が前方部で、その上に浅間神社が鎮座。

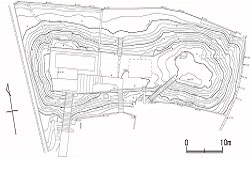

羽生市のサイトによれば、毘沙門山古墳は全長64m・高さ5m、後円部径約35mで、前方部を西に向ける2段築成の前方後円墳とのこと。

上記サイトにある実測図。左が前方部、右が後円部。

左端が東武の線路ですが、明治36年の線路敷設の際に埴輪の破片が見つかり、その埴輪から6世紀後半代の築造と考えられているそうです。

|

鳥居の右手には毘沙門堂。

お堂の由緒縁起には、古墳の記載も少しあり。

毘沙門墳(びしゃもんづか)

前方後円の古墳でその一部は民間の用地として一部切り崩され、また後方の一部には古墳特有の周溝が形跡を遺していたが、近年埋没してしまった。

境内をパノラマで。背後が墳丘で、左が前方部、右が後円部。

くびれ部あたりに大きな板碑。

石室石材の転用”とも言われている”とあります。

釈迦阿弥陀種子板石塔婆

(羽生市指定第11号 昭和39年9月9日)

板石塔婆は板碑とも呼ばれ、逆修(生きているときに死後の安定を願い仏事を行う)や追善供養(死者の冥福を祈る)ためにたてられました。この地方の板石塔婆は武蔵型板碑という緑泥片岩を用いたものです。梵字(この板碑では右上は釈迦を、左上は阿弥陀を表しています)が刻まれています。横広の珍しい形をしており、古墳の石室の石の転用とも言われています。

(後略)

羽生市教育委員会

それでは前方部の浅間神社参道から上がってみましょう。

なかなか大きな社殿。

内部の様子。

近隣から合祀されたものもありそうです。

踏切の音がして、東武の特急が通過していきました。

線路側を背にして、前方部から後円部方向を。

鞍部あたりから後円部方向。右へ降りると先ほどの板碑。

こちらが後円部。

平坦な後円部墳頂。

そのあたりから振り返った前方部方向。

後円部墳頂の石碑。

後円部先端方向を。

後円部端から前方部方向を。

外の道路へ回って、後円部先端裾のカーブ。

北側の道路、民家の間から見る前方部。浅間神社の裏側。

北西側の踏切から。車窓から味わえる古墳です。

元は線路のほうまで、もう少し前方部があったことを感じながら…

2025年9月中旬訪問