企画展で太鼓を中心に堪能した後は、常設展へ。

最初の部屋の中央には、唐古・鍵遺跡のジオラマが。

こうして見ると、大雨の時には大変そうですね。

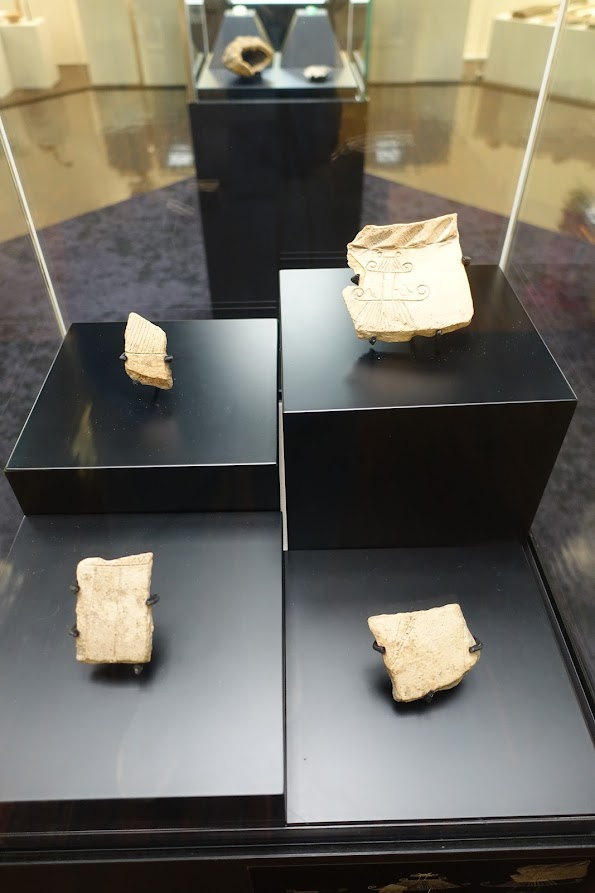

復原楼閣の根拠となっている土器の線刻。

こちらの壺に描かれた建物の屋根先端も、くるくるっと。

こちらにはシャーマン的な人物。

それを再現した、リアルな人物像も。

「弥生の形」土器メインのコーナー。

木器も、まるで今つくられたような、スマートな形。

こちらのような石器(左)は他でも見たことがありますが、それがピタッと収まる木の鞘(右)は初めて見ました。カッコいい!

流水紋が描かれた土器。琳派の源?

唐古・鍵遺跡から纒向遺跡への”スライド”の説明は、とても興味深いです。

唐古・鍵遺跡から纒向遺跡へ。

唐古・鍵集落の規模縮小は、環濠集落が埋没する弥生時代後期末から古墳時代初頭(紀元2世紀)である。環濠は、多量の完全な形の土器で埋没しており、廃村に伴う儀礼的な行為だったかもしれない。その中には、纒向遺跡周辺の盆地東南部産の土器が多く含まれている。

纒向遺跡は、唐古・鍵遺跡の東側にある初瀬川を遡ること4㎞に位置する。唐古・鍵遺跡の規模縮小と纒向遺跡の出現の時期は、スライドしており密接な関係であったことは間違いない。

その後の唐古・鍵遺跡の様子も面白く。

唐古・鍵弥生集落 その後1(古墳時代:4~6世紀)

弥生集落が廃絶した100年後の4~5世紀、唐古池東側に集落が造られた。5世紀前半の大形井戸から、須恵器や土師器の完形土器、腰掛け、田下駄、手網、木錘、馬の頭蓋骨などが出土した。特に5世紀代には馬が少なく、この集落は馬を所有できる有力集落であったことがわかる。

また、唐古池の南側では6世紀初頭の前方後円墳が、西側では5世紀後半~6世紀前半の小規模な方墳が造られた。前方後円墳は全長60mほどに推定される古墳で、周濠からは巫女形・馬形・蓋形埴輪、鳥形・笠形木製品が出土した。この古墳に埋葬された人物はこの地域の有力豪族であったことが推定される。

唐古・鍵弥生集落 その後2(平安~江戸時代:11~18世紀)

11世紀頃にはこの地域の荘園化が進み、それを管理するような屋敷が唐古の東南側に造られた。「大和国興福寺雑役免坪付帳」(1070年)によると、この辺りは「田中庄」であり、領主は紫式部の夫、藤原宣孝であった。現在でも、この場所は小字名が「田中」として残っている。

14~16世紀代には、在地武士「唐古氏」「唐古南氏」「唐古東氏」の館が造られた。「唐古氏」は現在の唐古集落、「唐古南氏」は鍵集落、「唐古東氏」は唐古池東側に館が推定されている。

17世紀には、在地武士は帰農し、現在見られるような水田・集落景観となった。遺跡北側には唐古池が築かれた。唐古池は当初、南側の「1町池」であったが、北側に拡張され「2町池」となった。

唐古・鍵遺跡周辺の古墳である羽子田(はごた)1号墳(6世紀前半)出土の牛形埴輪。国重文。

こちらも、羽子田1号墳からの盾持人埴輪(の頭部)

笹鉾山2号墳(5世紀末~6世紀初頭)出土の「馬と馬曳きの埴輪」

施設の周囲は条里制の区画が残っています。

田原本駅前にあった歴史案内図。遺跡のほかにも、貴重な文化財(特に仏像!)が、あちらこちらに残っています。

2024年5月中旬訪問