前回の勝本城跡の後は壱岐島の最高地点・岳ノ辻へ行ってみた。

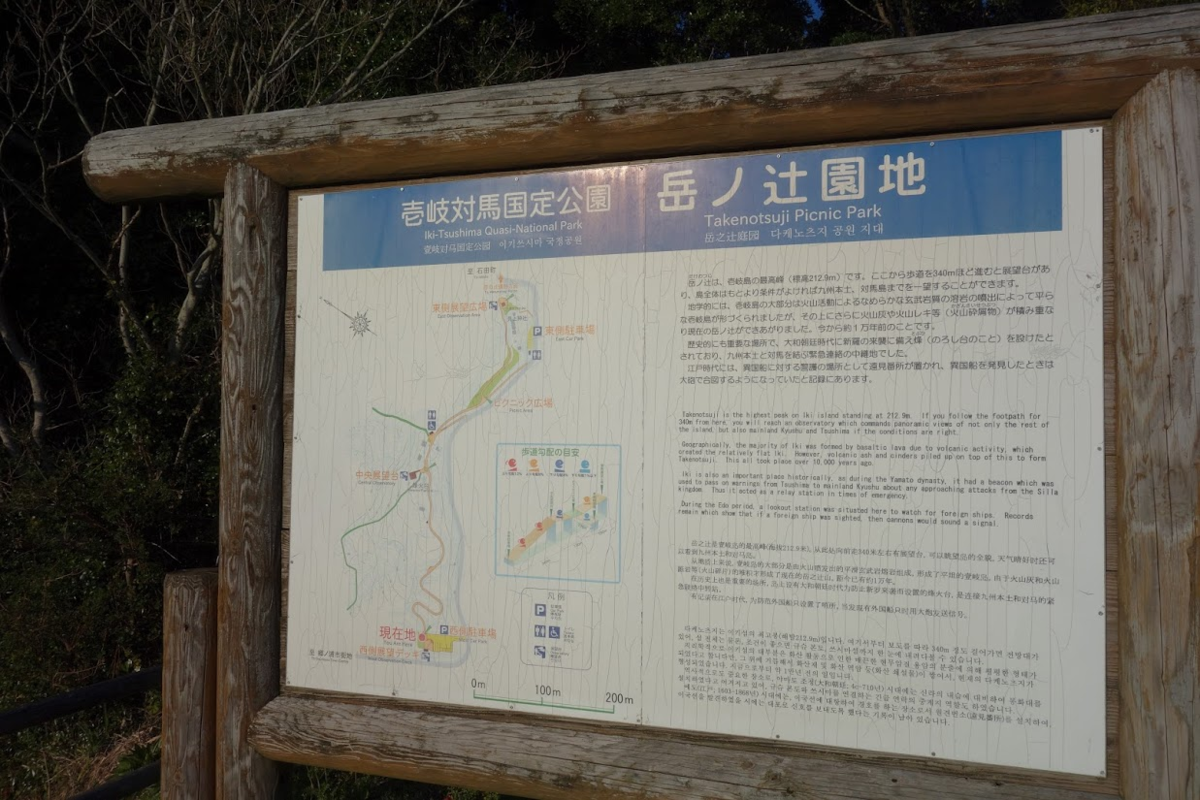

最初に着いたのは西側展望デッキ。現地の説明板。

壱岐島が平たいのは、火山活動にで噴出した溶岩が滑らかな玄武岩質だったからと知った。

岳ノ辻園地

岳ノ辻は、壱岐島の最高峰(標高212.9m)です。ここから歩道を340mほど進むと展望台があり、島全体はもとより条件がよければ九州本土、対馬島までを一望することができます。

地学的には、壱岐島の大部分は火山活動によるなめらからな玄武岩質の溶岩の噴出によって平らな壱岐島が形づくられましたが、その上にさらに火山灰や火山レキ等(火山砕屑物)が積み重なり現在の岳の辻ができあがりました。今から約1万年前のことです。

歴史的にも重要な場所で、大和朝廷時代には新羅の来襲に備え烽(とぶひ:のろし台のこと)を設けたとされており、九州本土と対馬を結ぶ緊急連絡の中継地でした。

江戸時代には、異国船に対する警護の場所として遠見番所が置かれ、異国船を発見したときは大砲で合図するようになっていたと記録にあります。

西方向、郷ノ浦港の眺め。

左から原島、中島、大島。

ジェットフォイルが出航するところだった。

3つの島は、渡良三島(わたらさんとう)と呼ばれているそうだ。

渡良三島(わたらさんとう:原島・長島・大島)

郷ノ浦港に沖に浮かぶ三つの有人島である。漁業を中心とする三島であるが、原島スイセンの自生、群落とのコントラスト、美しい砂浜といった、それぞれに違った顔を持っており、郷ノ浦港から一日4便市営船が就航している。

南の方向。

ズームで。的山大島(?)の後ろに九州本島(松浦市)も見えているか。

東側の展望台までは500mあるので車で移動した。東には見上神社がある。

神社のそばから見た南東側。唐津の方向。

ここが東側展望広場。

東側の解説は簡素だった。

東側展望広場からは、壱岐島の西部~南部が見渡せ、壱岐島の特徴である平坦な地形や原の辻遺跡がある深江田原(ふかえたばる)の平野を望むことができます。

北東方向。左上の黄緑の帯が深江田原で、原の辻遺跡がある。中央やや右の水平線上には小呂島(福岡県福岡市)

右へパンして東の眺め。

東側展望台の近くに標高213mの標柱と、古そうな石標があった。

石標に刻まれた「緯度測定標」の文字。

中央展望台のそばにあった解説板によれば、明治期に海軍水路部が設置したものだそう。その国内最古の事例。

岳の辻(たけのつじ)

長崎県壱岐市郷ノ浦町

壱岐島最高峰(212.8m)の山で、山頂からは島全体を見渡せ、天気がいい日には九州本土や対馬島を眺望することができます。岳の辻は古代より烽火台や遠見番所が設置され、国防の要衝として重要な役割を果たしてきたことが文献資料に記されています。

山頂には明治22年(1889)5月に海軍水路部によって設置された「緯度測定標」があります。当時設置された緯度測定標のうち現存するのは、岳の辻にある石標とここから眺望できる馬渡島(まだらじま:佐賀県唐津市)の番所の辻にある石標の2箇所だけであり、石標に刻まれた設置年の銘から岳の辻の石標が国内で最も古い事例であることがわかります。

中央展望台は、通信・放送用の電波塔のそばにあった。

北西側、左は半城湾。

そこから左を向いて郷ノ浦湾。

北側全体をパノラマで。左にも右にも海が写っている。

標高140mぐらいまでの丘陵と入り組んだ谷戸が連なる地形。

中央展望台から南南東側。

ズームして写った施設を調べると、玄海原子力発電所だった。距離28km。

中央展望台の横には「龍光大神」が祀られていた。